الجهاز العصبى

Nervous System

Nervous System

الجهاز العصبي ينقسم إلى قسمين رئيسيين :

1- الجهاز العصبي المركزي Central Nervous System "CNS" .

2- الجهاز العصبي المُحيطي Peripheral Nervous System .

وحدة بناء الجهاز العصبي هي العصبون (الخلية العصبية) Neurone , و الجهاز العصبي في الإنسان يتكون من نوعين أساسيين من الخلايا , هما الخلايا الدبقية Glial Cells و العصبونات Neurons.

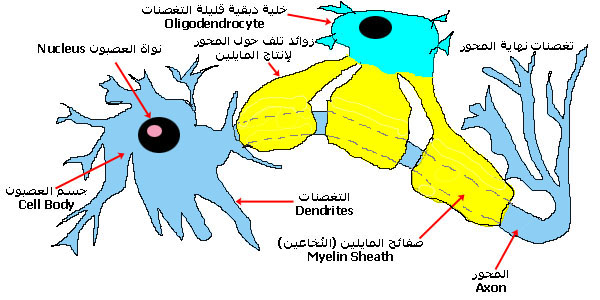

و العصبون يتكون من جسم Cell Body و محور Axon , و جسم الخلية يحتوي على نواة الخلية و يبرز من سطحة تغصنات أو تشعبات للخارج لها علاقة في إستقبال أو نقل الإشارات الكهربائية , و يستقبل جسم العصبون الإشارات الكهربائية (العصبية) من العصبونات الأخرى عن طريق التغصنات Dendrites من جسم عصبون آخر أو من محور عصبون آخر عن طريق مشابك Synapsis , و المشبك هو عبارة عن فضاء عند إلتقاء غصن عصبون أو محور عصبون مع جسم خلية عصبون آخر لنقل الإشارات الكهربائية عن طريق مواد كيماوية تُسمى الناقلات العصبية Neurotransmitters و هي عديدة و منها الأسيتايل كولين Acetylcholine و الأدرينالين Adrenaline و النورأدرينالين Noradrenaline.

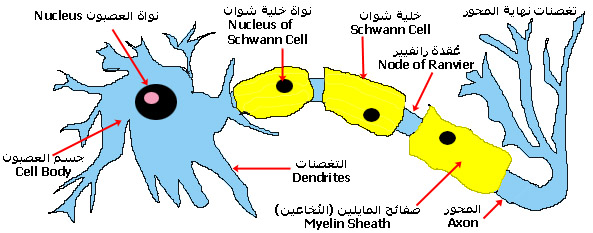

محور العصبون Axon هو عبارة عن إمتداد يخرج من جسم الخلية و ينقل الإشارات الكهربائية من العصبون. و المحور مُغلف من الخارج بصفائح المايلين (النُخاعين) Myelin Sheaths و هي عبارة عن مادة عازلة للمحور و ضرورية لنقل الإشارات الكهربائية فيه , في الجهاز العصبي المركزي الخلايا الدبقية قليلة التغصنات Oligodendrocytes هي المسؤولة عن إنتاج النُخاعين , أما في الجهاز العصبي المُحيطي فخلايا شوان Schwann Cells هي المسؤولة عن إنتاج النُخاعين (المايلين).

في الجهاز العصبي تتجمع أجسام العصبونات في مجاميع , و هذه المجاميع في الجهاز العصبي المركزي تُسمى نواةNucleus أو عُقدة Ganglion , أما في الجهاز العصبي المُحيطي فتُسمى هذه المجاميع , عُقد (مُفرد "عُقدة") Ganglion.

كذلك تتجمع محاور العصبونات مع بعضها لتكون الأعصاب Nerves, و الأعصاب تنقسم من حيث موقعها من العُقدة إلى نوعين :

1- أعصاب ما قبل العُقدة Pre-Ganglionic Nerves.

2- أعصاب ما بعد العُقدة Post-Ganglionic Nerves.

في الجهاز العصبي , أعصاب (محاور أجسام العصبونات) ما قبل العُقدة تتشابك مع أجسام العصبونات التي ينشأ منها أعصاب ما بعد العُقدة خلال المشابك في العُقد لنقل الإشارات الكهربائية.يُمكننا القول أو تشبيه العُقد بمحطات قطار يتم فيها نقل الحمولة (الإشارات الكهربائية العصبية) من قطار لآخر ليتم في النهاية توصيلها للعضو المطلوب.

الخلايا الدبقية Glial Cells هي خلايا مُساندة للعصبونات في الجهاز العصبي و لا تُشارك في نقل الإشارات العصبية (الكهربائية). و يبلغ عدد الخلايا الدبقية تقريباً عشرة أضعاف عدد العصبونات في الجهاز العصبي , و لكن بما أن حجم الخلية الدبقية يساوي عُشر حجم العصبون فهما يشغلان نفس الحيز (الكتلة) في الجهاز العصبي. تسمية الخلايا الدبقية مُشتقة من الكلمة اللاتينية "غليا" (Glia) و التي تعني الدبق أو الغراء أو الصمغ و ذلك للإعتقاد السائد سابقاً بأن عملها الأساسي هو الربط بين العصبونات (كالإسمنت في البناء).

يتلخص عمل الخلايا الدبقية بالآتي:

- تعمل كدُعامة و سند للعصبونات.

- تعمل كعازل للشحنات الكهربائية بين العصبونات و بين المشابك.

- تعمل كناقل غذاء للعصبونات.

- تعمل كمزيل للخلايا التالفة و الميتة , و تفرز مواد مُحفزة لنمو العصبونات.

- المحافظة على التركيبة الأيونية (الكهربائية) Ionic Composition للسوائل خارج العصبونات ExtraCellular Fluids.

هناك أربعة أنواع من الخلايا الدبقية , هي:

1) الخلايا الدبقية النجمية Astrocytes:

الخلايا الدبقية النجمية هي أكبر الخلايا الدبقية حجماً , و سُميت بالنجمية لكثرة تشعباتها البارزة للخارج من الخلية كشعاع النجم Astro. تشعبات الخلايا النجمية تربط ما بين الأوعية الدموية و العصبونات لنقل الغذاء إليها. و لديها القدرة على تحويل الجلوكوز Glucose إلى اللاكتيت Lactate الأسهل إستخداماً لإنتاج الطاقة في العصبونات. الخلايا النجمية لديها القدرة كذلك على تحويل الجلوكوز إلى الجلايكوجين Glycogen لتخزينه و استخدامه عند الحاجة لمد العصبونات بالطاقة في حالات هبوط مستوى السكر في الدم. تُساهم الخلايا النجمية في إزالة الشحنات الكهربائية الزائدة في السائل خارج العصبونات للمحافظة على المُحيط الأيوني (الكهربائي) المُناسب لعمل العصبونات على أكمل وجه في نقل الإشارات العصبية. و لها دور مع الخلايا الدبقية الصغيرة في إفراز مواد مُحفزة لنمو العصبونات بعد تلفها (مثال- بعد السكتة الدماغية – Stroke).

2) الخلايا الدبقية قليلة التغصنات (التشعبات) Oligodendrocytes:

تعمل هذه الخلايا على تكوين الطبقة العازلة المحيطة بالعصبونات في الجهاز العصبي المركزي Central Nervous System , و التي تُسمى بصفائح مايلين Myelin Sheaths , بالطبع هذه الصفائح (الطبقات العازلة) تعزل الشحنات الكهربائية (الإشارات العصبية) التي تنتقل في الأعصاب عن بعضها البعض حتى لا تؤثر شحنة على شحنة أخرى و بالتالي على معناها بالنسبة للمخ الذي يترجم هذه الشحنات إلى أفعال و ردود أفعال. الخلايا الدبقية قليلة التغصنات لا تُحيط بنفسها حول العصبونات , و إنما يصدر منها تشعبات و هذه التشعبات هي التي تلتف حول العصبونات و تكون الطبقات العازلة.

1) الخلايا الدبقية النجمية Astrocytes:

الخلايا الدبقية النجمية هي أكبر الخلايا الدبقية حجماً , و سُميت بالنجمية لكثرة تشعباتها البارزة للخارج من الخلية كشعاع النجم Astro. تشعبات الخلايا النجمية تربط ما بين الأوعية الدموية و العصبونات لنقل الغذاء إليها. و لديها القدرة على تحويل الجلوكوز Glucose إلى اللاكتيت Lactate الأسهل إستخداماً لإنتاج الطاقة في العصبونات. الخلايا النجمية لديها القدرة كذلك على تحويل الجلوكوز إلى الجلايكوجين Glycogen لتخزينه و استخدامه عند الحاجة لمد العصبونات بالطاقة في حالات هبوط مستوى السكر في الدم. تُساهم الخلايا النجمية في إزالة الشحنات الكهربائية الزائدة في السائل خارج العصبونات للمحافظة على المُحيط الأيوني (الكهربائي) المُناسب لعمل العصبونات على أكمل وجه في نقل الإشارات العصبية. و لها دور مع الخلايا الدبقية الصغيرة في إفراز مواد مُحفزة لنمو العصبونات بعد تلفها (مثال- بعد السكتة الدماغية – Stroke).

2) الخلايا الدبقية قليلة التغصنات (التشعبات) Oligodendrocytes:

تعمل هذه الخلايا على تكوين الطبقة العازلة المحيطة بالعصبونات في الجهاز العصبي المركزي Central Nervous System , و التي تُسمى بصفائح مايلين Myelin Sheaths , بالطبع هذه الصفائح (الطبقات العازلة) تعزل الشحنات الكهربائية (الإشارات العصبية) التي تنتقل في الأعصاب عن بعضها البعض حتى لا تؤثر شحنة على شحنة أخرى و بالتالي على معناها بالنسبة للمخ الذي يترجم هذه الشحنات إلى أفعال و ردود أفعال. الخلايا الدبقية قليلة التغصنات لا تُحيط بنفسها حول العصبونات , و إنما يصدر منها تشعبات و هذه التشعبات هي التي تلتف حول العصبونات و تكون الطبقات العازلة.

</IMG>

</IMG>3) الخلايا الدبقية الصغيرة Microglia :

أصغر الخلايا الدبقية حجماً , تعمل كمزيل للخلايا التالفة و الميتة في الجهاز العصبي. هناك أدلة تفيد بأنها مسؤولة كذلك عن تجدد الخلايا التالفة و تُساعد في إرشاد نمو العصبونات (تحديد طريق نمو العصبونات و تشعباتها).

4) خلايا شوان Schwann Cells :

هي نظيرة الخلايا الدبقية القليلة التغصنات في الجهاز العصبي المُحيطي Peripheral Nervous System , و المسؤولة عن تكوين الطبقة العازلة (صفائح مايلين) للعصبونات في الجهاز العصبي المُحيطي. و تتكون هذه الخلايا بشكل أساسي من الشحوم Lipids و التي تُعطيها صفتها العازلة للشحنات الكهربائية. تُساعد خلايا شوان على سرعة إنتقال الإشارات العصبية (الشحنات الكهربائية) في العصبونات و كذلك لها دور في نمو العصبونات بعد تلفها. خلايا شوان تُحيط بنفسها إحاطة تامة حول العصبون بخلاف الخلايا الدبقية قليلة التغصنات في الجهاز العصبي المركزي.

أصغر الخلايا الدبقية حجماً , تعمل كمزيل للخلايا التالفة و الميتة في الجهاز العصبي. هناك أدلة تفيد بأنها مسؤولة كذلك عن تجدد الخلايا التالفة و تُساعد في إرشاد نمو العصبونات (تحديد طريق نمو العصبونات و تشعباتها).

4) خلايا شوان Schwann Cells :

هي نظيرة الخلايا الدبقية القليلة التغصنات في الجهاز العصبي المُحيطي Peripheral Nervous System , و المسؤولة عن تكوين الطبقة العازلة (صفائح مايلين) للعصبونات في الجهاز العصبي المُحيطي. و تتكون هذه الخلايا بشكل أساسي من الشحوم Lipids و التي تُعطيها صفتها العازلة للشحنات الكهربائية. تُساعد خلايا شوان على سرعة إنتقال الإشارات العصبية (الشحنات الكهربائية) في العصبونات و كذلك لها دور في نمو العصبونات بعد تلفها. خلايا شوان تُحيط بنفسها إحاطة تامة حول العصبون بخلاف الخلايا الدبقية قليلة التغصنات في الجهاز العصبي المركزي.

</IMG>

</IMG>الـجـهــاز الـعــصـبــي الــمـــركـــزي

يتكون الجهاز العصبي المركزي في الإنسان من الدماغ Brain و النخاع الشوكي أو الحبل الشوكي Spinal Cord.

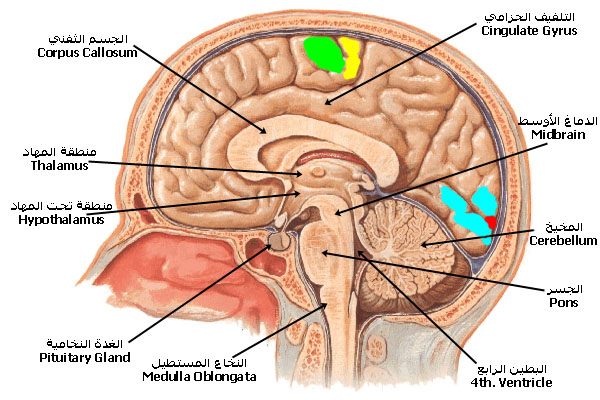

و يتكون الدماغ من :

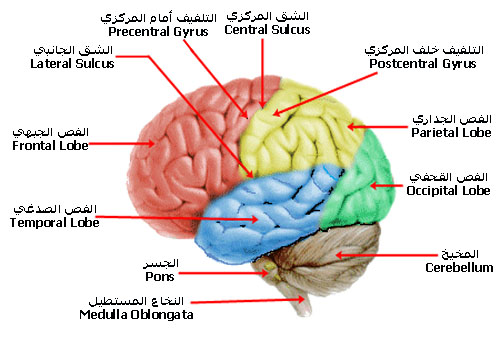

1) المخ Cerebrum.

2) جذع المخ Brainstem , و الذي يتضمن الدماغ الأوسط Midbrain و الجسر Pons و النُخاع المستطيل Medulla Oblongata.

3) المُخيخ Cerebellum.

يتكون الجهاز العصبي المركزي في الإنسان من الدماغ Brain و النخاع الشوكي أو الحبل الشوكي Spinal Cord.

و يتكون الدماغ من :

1) المخ Cerebrum.

2) جذع المخ Brainstem , و الذي يتضمن الدماغ الأوسط Midbrain و الجسر Pons و النُخاع المستطيل Medulla Oblongata.

3) المُخيخ Cerebellum.

</IMG>

</IMG>في المخ تكون أجسام العصبونات مُتركزة في الطبقة الخارجية (قشرة المخ) Cerebral Cortex و يكون لونها رمادياً و لهذا تُسمى المادة الرمادية Grey Matter و محاور العصبونات موجودة في الداخل و يكون لونها أبيضاً و لهذا تُسمى المادة البيضاء White Matter , و في المادة البيضاء يوجد تجمعات لأجسام عصبونات و هذه التجمعات تُسمى نواة Nucleus أو عُقدة Ganglion. في الحبل الشوكي يكون العكس المادة البيضاء (محاور العصبونات) في الخارج و المادة الرمادية (أجسام العصبونات) في الداخل.

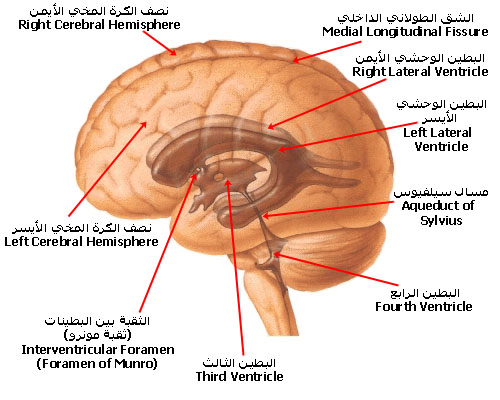

يقسم الشق الطولاني الإنسي (الداخلي) Medial Longitudinal Fissure المخ إلى نصفين غير مُنفصلين تماماً عن بعضهما البعض , و هما نصف الكُرة المخي الأيمن Right Cerebral Hemisphere و نصف الكُرة المخي الأيسر Left Cerebral Hemisphere. و نصف الكُرة الأيمن يتحكم بالجانب الأيسر من الجسم و بالعكس نصف الكُرة الأيسر يتحكم بالجانب الأيمن من الجسم , و أحدهما يكون نصف الكُرة المُخي المُسيطر Dominant Cerebral Hemisphere , فالأشخاص الذين يستعملون اليد اليمنى يكون نصف الكُرة المخي الأيسر هو المُسيطر عندهم و الأشخاص الذين يستعملون اليد اليسرى يكون نصف الكُرة المخي الأيمن هو المُسيطر عندهم.و بما أن أغلب الناس يستخدمون اليد اليمنى فإن الغالب أن يكون نصف الكُرة المخي الأيسر هو المُسيطر.

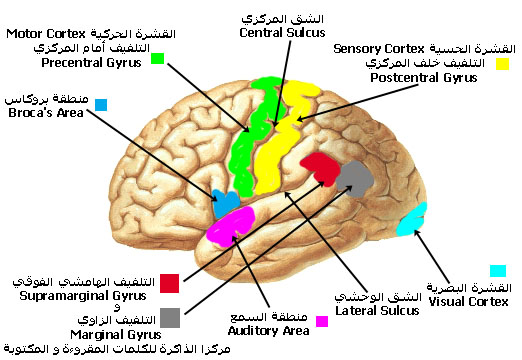

تتجعد المادة الرمادية في المخ على شكل تلافيف Gyri و مُفرده تلفيف Gyrus , و هذا لزيادة مساحة سطح المُخ و بين التلاليف يوجد شقوق و هذه الشقوق لها أسماء و مهمة في معرفة التلافيف المختلفة من المخ و سوف نذكر التلاليف و الشقوق المهمة منها و وظائفها.

و ينقسم كل من نصف الكرة المخي في السطح الخارجي إلى أربعة (4) فصوص , و هما :

- الفص الجبهي Frontal Lobe , و هو مسؤول عن التحكم بالعواطف و الإنفعالات في الإنسان و شخصيته , و كذلك مهم لتعلم و ممارسة المهارات الحسية الحركية المُعقدة , فالأشخاص الذين لديهم تلف في هذا الفص لا يُقدّرون المواقف الإجتماعية و كيفية التصرف الملائم لهذه المواقف و لا يتحكمون بعواطفه فتراهم يضحكون تارة و يبكون تارة و أي شيء يخطر على بالهم يقومون به دون تقييمه ما إذا كان فعل مُناسب في هذا الموقف أم لا. كذلك يحتوي التلفيف الجبهي السُفلي في الجزء الخلفي منه في نصف الكرة المُخي المُسيطر على منطقة بروكاس Broca's Area و هي المنطقة المسؤولة عن التكلم و تلفها يؤدي إلى الحُبسة الحركية Motor Aphasia حيث أن الشخص المُصاب يعرف ما يريد أن يقوله و لكنه لا يستطيع أن يتكلم أو يكون كلامه بطيء و غير مفهوم بالرغم من عدم وجود شلل في عضلات اللسان و الحلق و الحنجرة. التلفيف أمام الشق المركزي Precentral Gyrus و جدار الشق المركزي Central Sulcus الأمامي يحتويان على القشرة الحركية Motor Cortex المسؤولة عن حركة العضلات الإرادية في الجانب المُعاكس من الجسم , أي القشرة الحركية في نصف الكرة المخي الأيمن مسؤولة عن حركة عضلات الجانب الأيسر من الجسم و بالعكس القشرة الحركية في نصف الكرة المخي الأيسر مسؤولة عن حركة عضلات الجانب الأيمن من الجسم , و تلف هذه المنطقة يؤدي إلى شلل في الجانب المُعاكس من الجسم. في القشرة الحركية تكون أعضاء الجسم ممثلة بالمقلوب , أي الجزء السُفلي من القشرة الحركية يتحكم في اللسان و الحنجرة و من ثم الوجه و هكذا و في الأعلى تكون منطقة التحكم بعضلات القدم.

- الفص الجداري Parietal Lobe و يحتوي على التلفيف خلف المركزي Postcentral Gyrus و هذا التلفيف مع الجدار الخلفي للشق المركزي يحتويان على القشرة الحسيّة Sensory Cortex المسؤولة عن الإحساس في الجانب المُعاكس من الجسم.و تلف هذه المنطقة يؤدي إلى فقد الإحساس في الجانب المُعاكس من الجسم و تكون أعضاء الجسم ممثلة بالمقلوب كما هو في القشرة الحركية.

- الفص الصدغي Temporal Lobe و يحتوي التلفيف الصدغي العلوي Superior Temporal Gyrus على مناطق السمع و كذلك يحتوي على التلفيف الهامشي الفوقي Supramarginal Gyrus و التلفيف الزاوي Marginal Gyrus و هما يحتويان على الذاكرة الخاصة بالكلمات المقروءة و المكتوبة و تلف هذه المنطقة يؤدي إلى خلل القراءة (صعوبة القراءة و تعلمها) Dyslexia.

- الفص القذّالي Occipital Lobe , يقع في مؤخرة المخ و يحتوي على مركز الإبصار و تلف المنطقة يؤدي إلى العمى.

</IMG>

</IMG>كما ذكرنا سابقاً فإن نصفي المخ ليسا مفصولين عن بعضهما تماماً ,يمكن القول بأنهم مفصولان عن بعضهما في الجزء العلوي , ففي السطح الداخلي يتصلان مع بعضهما البعض بواسطة الجسم الثفني Corpus Callosum و هو عبارة عن ألياف عصبية (محاور عصبونات) توصل بين مناطق متشابهة في نصفي المخ. و فوقه يكون التلفيف الحِزامي Cingulate Gyrus و هو جزء من الجهاز الحُوفي Limbic system و الذي يتحكم في العواطف و الأحاسيس لدى الإنسان. تحت الجسم الثفني يكون البطين الجانبي (الوحشي) Lateral Ventricle , و يوجد بُطينان, و احد أيمن و آخر أيسر و يتصل كل منهما بالبطين الثالث Third Ventricle بواسطة الثُقبة وسط (بين)البُطينات Interventricular Foramen أو ثُقبة مونرو Foramina of Munro و يتصل البُطين الثالث بالبطين الرابع Fourth Ventricle الذي يقع في جذع الدماغ بواسطة مَسال سيلفيوس Aqueduct of Sylvius الذي يعبر خلال الدماغ الأوسط. و بعدها يتصل البطين الرابع بالقناة المركزية Central Canal في الحبل الشوكي و هذه الأربعة بُطينات و القناة المركزية تحتوي على السائل المُخي الشوكي (أو النُخاعي) CerebroSpinal Fluid.

</IMG>

</IMG>رسم لسطح الدماغ الداخلي , المنطقة الخضراء هي إمتداد للقشرة الحركية و الصفراء إمتداد للقشرة الحسية , المنطقة بالتركواز هي مركز الإبصار في الفص القذالي و المنطقة الحمراء هي مركز الإبصار الدقيق.

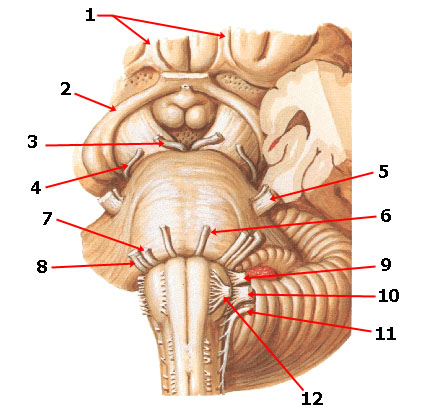

الدماغ الأوسط Midbrain و الجسر Pons و النُخاع المُستطيل Medulla Oblongata يكونون جذع الدماغ Brainstem. و يقع الدماغ الأوسط فوق الجسر و الجسر فوق النُخاع المُستطيل و الذي يكون مُتصلاً بالحبل الشوكي و خلفهم يقع المُخيخ Cerebellum , و يتصل المُخيخ بجذع الدماغ عن طريق السويقة المُخيخية العلوية Superior Cerebellar Peduncle و السويقة المُخيخية السُفلى Inferior Cerebellar Peduncle. يوجد في الدماغ الأوسط مراكز ردة الفعل البصري , مثال ذلك عندما تلمس يداك شيء أو يلفت نظرك شيء و تُريد أن تراه أو تتفحصه عن قرب فإنك تلتفت نحوه و تركز بصرك عليه أو تقربه منك و هكذا. و كذلك يحتوي الدماغ الأوسط على مراكز ردة الفعل السمعي , مثال ذلك تسمع صوتاً ما فتلتفت نحو مصدر الصوت لترى ما هو. و يحتوي الدماغ الأوسط على نواة للأعصاب القحفية الثالث و الربع و الخامس.

</IMG>

</IMG>الجسر يحتوي على نواة للأعصاب القحفية الخامس و السادس و السابع و الثامن كذلك , و النُخاع المستطيل يحتوي على نواة للأعصاب القحفية التاسع و العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر. و الأعصاب القحفية Cranial Nerves تُشكل جزء من الجهاز العصبي المُحيطي Peripheral Nervous System و سوف نذكر أسمائها بالترتيب التسلسلي لها ووظيفتها :

- العصب الشمي Olfactory Nerve المسؤول عن حاسة الشم لدى الإنسان.

- العصب البصري Optic Nerve المسؤول عن الإبصار لدى الإنسان.

- العصب المُحرك للعين Oculomotor Nerve و يُغذي عضلات العين الخارجية المسؤولة عن حركة العين كلها ما عدا العضلة المستقيمة الوحشية و العضلة المائلة العلوية. و يحمل معه ألياف عصبية ودية Sympathetic Fibers مسؤولة عن ردة فعل العين للضوء (المُنعكس الضيائي) Light reflex و كذلك مُنعكس التكيف Accommodation Reflex مثال ذلك تكيف العين للقراءة عن قرب.

- العصب البكري Trochlear Nerve, يُغذي العضلة المائلة العلوية للعين.

- العصب الثُلاثي التوائم Trigeminal Nerve , عصب حسي للوجه (الإحساس) و فروة الرأس و كذلك يحمل ألياف حركية لعضلات المضغ.

- العصب المُبعد Abducens Nerve و يُغذي العضلة المستقيمة الوحشية للعين.

- العصب الوجهي Facial Nerve , و يُغذي العضلات السطحية للوجه (عضلات التعبير مثل الإبتسام و العبوس) و يحمل ألياف حسيه للألم و الحرارة من الأذن و كذلك ألياف حسيه للتذوق في الثلثين الأماميين من اللسان و ألياف لاودية Parasympathetic Fibers للغدد اللعابية.

- العصب الدهليزي القوقعي Vestibulcochlear Nerve , العصب المسؤول عن السمع و التوازن عند الإنسان.

- العصب اللساني البلعومي Glossopharyngeal Nerve , يحمل ألياف حسية من الثلث الأخير من اللسان و ألياف لاودية للغدد اللعابية و ألياف حركية لعضلات البلعوم.

- العصب المُبهم Vagus Nerve و يحمل ألياف لاودية Parasympathetic Fibers لأعضاء الصدر و الجهاز الهضمي و القلب , مثال تحفيز العصب المُبهم يُقلل من سرعة ضربات القلب و يزيد من حركة الأمعاء. و كذلك يحمل ألياف حركية لعضلات الحلق و البلعوم و الحنجرة.

- العصب الإضافي Accessory Nerve و يُغذي عضلات الحنجرة و البلعوم مع العصب المُبهم و فرع منه يُغذي عضلات إرادية في الرقبة.

- العصب تحت اللسان Hypoglossal Nerve و هو العصب المُحرك للسان أي يُغذي عضلات اللسان.

</IMG>

</IMG>رسم توضيحي للسطح السُفلي للدماغ يبين الأعصاب القحفية و إتصالها بالدماغ , و هي مبينة حسب أرقامها التسلسلية.

المُخيخ يُنظم حركات العضلات لتكون مُتناغمة و كذلك التوازن عند الإنسان حيث أنه مسؤول عن الإحساس بوضع الجسم في الفضاء , فإذا كان لدى شخص تلف في المخيخ فإنه يترنح أثناء المشي و لا يستطيع أن يسير في مسار مستقيم و كذلك ترتجف يداه عندما يريد أن يلتقط شيء ما , و كذلك كلامه يكون بطيء و غير واضح و إرتجالي.

الحبل الشوكي Spinal Cord يبدأ بعد النخاع المستطيل و يمتد للأسفل في القناة الفقارية Vertebral Canal في العمود الفقاري Vertebral Column إلى الفقرة القطنية الثانية و بعدها ينتهي على شكل ذنب الفرس Cauda Equina. و المادة الرمادية في الحبل الشوكي تكون على شكل حرف H و الذراع الأمامي يُسمى القرن الأمامي Anterior Horn و الخلفي القرن الخلفي Posterior Horn و على الجانب القرن الجانبي (الوحشي) Lateral Horn و المادة الرمادية تتكون من أجسام العصبونات , و القرن الأمامي ينشأ منه الجذر الحركي Motor Root و منه الأعصاب الحركية للعضلات الإرادية , و القرن الخلفي حسي و تدخل الأعصاب الحسية الآتية من أعضاء مختلفة من الجسم القرن الخلفي عن طريق الجذر الحسي

الحبل الشوكي Spinal Cord يبدأ بعد النخاع المستطيل و يمتد للأسفل في القناة الفقارية Vertebral Canal في العمود الفقاري Vertebral Column إلى الفقرة القطنية الثانية و بعدها ينتهي على شكل ذنب الفرس Cauda Equina. و المادة الرمادية في الحبل الشوكي تكون على شكل حرف H و الذراع الأمامي يُسمى القرن الأمامي Anterior Horn و الخلفي القرن الخلفي Posterior Horn و على الجانب القرن الجانبي (الوحشي) Lateral Horn و المادة الرمادية تتكون من أجسام العصبونات , و القرن الأمامي ينشأ منه الجذر الحركي Motor Root و منه الأعصاب الحركية للعضلات الإرادية , و القرن الخلفي حسي و تدخل الأعصاب الحسية الآتية من أعضاء مختلفة من الجسم القرن الخلفي عن طريق الجذر الحسي